---------------------

오클로스론의 ‘현재성’

안병무의 예수역사학 다시 읽기

언더클래스와 오클로스

1960년대 초 스웨덴의 경제사회학자로 노벨경제학상을 수상한 군나르 뮈르달(Gunnar Myrdal)은 ‘언더클래스’라는 용어를 처음 사용했다.(01) 그에게서 이 용어는 산업사회에서 소비사회로의 전환기에 구조적인 실업상황에 놓인 이들 일부가 시민사회로부터 분리되어 경제적 박탈뿐 아니라 사회로부터의 배제가 일상화되는 존재를 뜻했다.

그러나 이 용어가 연구자들과 대중에게서 주목을 받게 된 것은 1977년 《더타임즈》(The Times)가 〈미국의 언더클래스〉(The American Underclass)라는 제목의 특집기사를 게재하면서부터다.(02) ‘마이너리티 중의 마이너리티’로서 절망의 늪에 빠져 무력화되고 적대감으로 가득한 이들이 뉴욕과 시카고의 슬럼가 안에 무수히 많음에도, 시민사회는 이런 그로테스크한 세계에 대해 전혀 알고 있지 못하고 있다는 충격적인 보도였다. 이후 신자유주의적 지구화 현상 속에서 자본의 쓰나미가 세계 곳곳을 휩쓸기 시작하던 1990년대 중반 이후 전 세계 곳곳에서 언더클래스는 비판적 이론들의 화두로 떠올랐다.(03) 구조화된 실업의 물결, 홈리스, 일탈청소년(녀), 노동이주자, 난민과 유민, 그리고 한국에서 특징적으로 나타난 ‘비정규직’ 등등, 경제적 배제와 사회적 배제, 나아가 존재의 파괴 현상을 복합적으로 드러내는 사회적 부류가 바로 민중 문제의 핵심으로 부상한 것이다.

지그문트 바우만(Zigmunt Bauman)은 ‘쓰레기가 된 삶들’(Wasted Lives)이라는 자극적인 용어를 사용하여 언더클래스의 현상을 분석하면서, 최근 전개되는 모더니티의 두 번째 단계(solid modern→liqid modern)에 이르면 인류 역사상 처음으로 전적으로 사회적 유용성을 상실한 존재, 곧 ‘완전히 무용한’(totally useless) 존재가 대두하게 되었다고 말한다.(04) 또 시부야 노조무(渋谷望)는 법의 밖으로 내몰린 위험한 존재가 된 자들, 즉 ‘항상적인 예외상태’(例外状態が恒常化)에 있는 존재로서 언더클래스에 대해 이야기한다.(05)

이러한 언더클래스 논의는 후기근대적 사회로의 변화 과정(소비사회 혹은 신자유주의적 지구화 등을 포함하는)에서 민중 현실의 주요 양식이 변모하고 있음을 시사한다. 여기서 핵심은, 민중의 ‘(절대적) 무능력화’와 ‘비존재화’ 그리고/혹은 ‘그로테스크함’이 오늘의 민중 문제의 요체라는 것이다. 이제 민중은 역사의 주체이기는커녕 치명적으로 노동능력을 상실한 자이고 파멸적 자기 해체 상황에 놓여 있는 자이며, 그리고/혹은 흉물스럽고 위험한 존재로 대두하고 있다는 것이다.

이와 비슷한 논의들을 서양사상사에서도 찾아볼 수 있는데, 특히 1951년 출간된 한나 아렌트(Hannah Arendt)의 기념비적 저작 《전체주의의 기원》 제9장 〈국민국가의 몰락과 인권의 종말〉을 주목할 필요가 있다. 그는 여기서 제1차 세계대전 이후 발생한 수많은 유민들과 난민들을 ‘노숙자’, ‘무국적자’, 아무런 권리가 없는 지구의 쓰레기‘가 된 자들로 표현했다.(06) 그들은 열악한 사회적 여건 속에서 불법자가 될 가능성이 매우 높으며, 그 사회의 법적 제도적 체계를 위협하는 존재이기도 하다. 그 사회가 구축한 인권의 장치들은 그들에게 거의 작동하지 않으며 그런 점에서 민주주의의 치명적인 위기의 요소이다.

한편 타자(the others)에 관한 서양철학적 논의에서도 이런 문제의식이 다뤄지고 있다. 임마누엘 레비나스(Emmanuel Levinas)는 ‘타자’를 결코 주체가 될 수 없는 절대적 권력의 박탈 상황에 놓인 존재로서 이해하면서 그것이 일으키는 존재론적 역설을 고찰하였다.(07) 한편 조르조 아감벤(Giorgio Agamben)은 법 밖의 예외상태에 놓인 벌거벗은 생명체(bare life: bios가 없는 zoe로서의 삶)로 타자를 해석하면서 그런 존재를 고대로마의 법률적 개념을 끌어와 호모사케르(homo sacer)라고 명명하였다.(08) 또 자끄 데리다(Jacques Derrida)는 ‘법 밖의 비존재적 존재’가 된 타자는 ‘위험한 타자’일 수 있음을 명시하였다.(09)

그런데 이러한 후기근대적 민중론이 전형적인 산업사회적 비판담론의 시대를 이끌었던 안병무의 민중신학에서도 발견된다. 그가 〈마가복음〉의 용례에서 읽어낸 ‘오클로스 민중’이 바로 그것이다. 더욱이 이러한 그의 ‘오클로스론’은 앞의 언더클래스 혹은 타자를 둘러싼 서양의 비판적 사상가들의 논의를 공유하면서도 그 현상을 해석하는 보다 명료한 문제의식을 드러내고 있다. 본 해제는 안병무의 ‘오클로스론’이 오늘날의 전지구적인 민중 문제에 관한 비판이론으로서 매우 중요한 논점을 제시하고 있음을 이야기하고자 한다.

징후적 독해(徵候的讀解, symptomatic reading)―저항적 민족주의를 넘어서

안병무의 민중 이해에는 서로 통합될 수 없는 두 가지 요소가 혼재되어 있다. 나는 그것을 ‘민족적 민중’(national minjung)과 ‘오클로스적 민중’(ochlos-minjung)으로 명명한 바 있다.(10) 여기서 ‘민족적 민중’은 안병무만의 관점이 아니라 한국의 민중론자들 일반의 시각임을 주지해야 한다.

한국에서 근대 민족주의의 등장은 러・일 전쟁(1904~1905) 이후 본격적으로 나타난다. 서구 근대주의의 핵심 사상으로서 ‘네이션’(nation)이 조선에 유입된 것은 1880년대 일본을 경유해서 들어온 ‘아시아연대론’적 맥락에서의 네이션이었다. 이것은 ‘백인민족’의 아시아 침탈에 저항하고 독자적인 근대화를 이룩하기 위한 연대체로서의 ‘동방민족’이라는 인종주의적 함의를 지녔다. 이때 일본 제국주의의 네이션은 ‘내지(內地)일본’의 국민과 ‘외지(外地) 조선’의 국민을 비대칭적으로 통합하는 개념이었다. 그러나 러・일 전쟁 이후 제국 일본의 국민화 기획이 본격화되면서 조선에서의 네이션은 (일본과 조선을 비대칭적으로 통합하는) ‘국민’보다는 (일본에 대한 조선의 자주권을 강조하는) ‘민족’의 함의가 현저히 강조되는 방식으로 수용되었던 것이다.(11)

한편 이러한 민족주의를 주도한 세력은 개신교계 엘리트들이었다. 일본의 식민정책에서 조선의 여러 정치적, 종교적 주체들의 조직 능력은 무력화된 반면 적어도 전시동원체제로 전환된 1930년대 중반 이전까지 개신교는 조직 능력이 건재한 데다, 일본에서 유래한 종교가 아니라는 점에서 식민지에 대항하는 ‘저항적 민족주의’가 발전할 수 있는 매트릭스 역할을 하기에 충분했다.(12)

1945년 일본 제국주의가 몰락한 이후 남・북한 지역에서 각기 독자적 정권이 형성될 때 개신교의 영향력이 특히 강했던 남한에서는 민족주의가 지배적 이데올로기로서 작용했다. 이러한 민족주의적 체제에 저항했던 사회주의 세력은 한국전쟁(1950~1953)을 거치면서 남한 지역에서 완전히 사라졌고, 대신 ‘저항적 민족주의’가 체제에 대한 비판적 이데올로기 역할을 하였다.

한편 ‘민중’이라는 용어는 1950년대 이후 저항적 민족주의와 결합되어 사용되곤 했는데, 이때 민중은 국민이나 민족, 시민 등을 뜻했다.(13) 그런데 ‘돌진적 성장’(rush-to growth)이 본격적으로 시작된 1970년 어간, 이러한 성장체제에서 배제된 이들, 즉 국민/시민에서 탈각된 이들을 지칭하는 용어로도 쓰이기 시작했다.(14) 이때 ‘민족’은 ‘국민/시민’과 ‘민중’을 결속시키는 개념으로 사용되곤 했다.(15) 즉 ‘저항적 민족주의’는 국가가 성장주의를 추동하는 과정에서 이분화시킨 ‘국민/시민 대 민중’을 재통합하는 이데올로기였다.

1975년은 저항적 지식담론으로 ‘민중’을 사용하는 신학운동이 시작된 해다.(16) 훗날 이러한 신학운동을 ‘민중신학’이라고 불렀다.(17) 그 무렵, 신학뿐만 아니라, 여러 분과학문들에서도 ‘민중’이라는 것을 활용한 저항적 지식담론들이 속속 등장했다.

그런데 1980년 가을, 한국신학연구소(소장: 안병무)가 주도한 ‘한국민중론 프로젝트’가 수행되었다. 이것은 저항적 지식담론으로서의 한국민중론들이 본격적으로 태동하는 결정적 계기였다고 할 수 있다. 그 내막은 이러하다.

1980년, 쿠데타로 집권한 ‘신군부’(the new military) 정권은 집권 직후 공포정치를 폈는데, 이 과정에서 군부권위주의 정권에 저항했던 대학교수들이 대대적으로 강제해직되었다. 여기에는 민중론을 폈던 지식인들도 포함되었다. 당시는 저항담론의 형성에서 지식인들의 역할이 지대했던 시대였기에 대학의 지식인들을 강제해직하는 것은 강권통치를 추구하던 당국으로선 필요한 조치였다.

안병무도 이때 두 번째로 학교를 떠나야 했다. 하지만 그는 독일에서 연구펀드를 끌어와 실직상태에 놓인 여러 분야의 해직교수들을 모아 민중론 프로젝트를 수행했고, 그 결과 저항담론으로서의 ‘한국민중론들’이 태동했다.(18) 이것으로 대학의 지식인들을 해직시킴으로써 저항적 지식담론을 고갈시키려 했던 당국의 기도는 완전히 실패하고 말았다.

그런데 이 프로젝트에 참여한 각 분야 학자들의 민중론은 거의 예외 없이 ‘저항적 민족주의’와 접속된 민중론이었다. 앞에서 이야기한 것처럼 ‘민중+시민/국민=민족’이라는 개념으로 ‘민족’을 사용함으로써 경제적, 사회적으로 배제 상황에 놓인 민중, 하여 명목상으로는 민족의 일원임에도 실제로는 민족에서 배제된 것에 다름 아닌 존재를 다시 민족의 일원으로 포용해야 한다고 주장했던 것이다.

안병무도 이러한 저항적 민족주의와 접속된 민중론이 그의 생각 도처에서 드러난다. 한데, 앞서 언급했듯이, 안병무의 민중론에는 분열적 요소가 들어 있다. 그러한 분열은 ‘오클로스’를 민중론에 활용할 때 집중적으로 나타난다.

안병무는 ‘오클로스’를 〈마가복음〉의 용법에 의거해서 사용한다. 그리고 그 함의를 설명하기 위해 이 복음서에서 단 두 번 언급되는 용어인 ‘라오스’(λαος)와 대조한다.(19)

‘라오스’는 한글새번역 성서에서 ‘백성’(百姓)으로 번역되었는데, 이 한글 용어는 역사적으로 지역공동체에 속한 사람, 또는 국가의 과세대상자를 가리켰다. 그런 점에서 ‘백성’이라는 번역어는 미국성서공회가 발간한 CEV(Contemporary English Version)의 ‘the people’보다 훨씬 본뜻에 가깝다. 그리스어 ‘라오스’는 70인역성서(LXX)에서 히브리어성서의 ‘암’(ʽam, עם)의 번역어로 ‘주의 백성’ 혹은 ‘하느님의 백성’이라는 함의로 사용되었다. 70인역성서에서 이와 비슷한 함의로 사용된 것으로 ‘에클레시아’(εκλησια)나 ‘쉬나고게’(συναγογη, 회중)가 있는데 이는 히브리어 ‘콰할’(qahal, קהל)의 번역어다.

‘암’에 관한 보다 명료한 이해를 위해서는 ‘콰할’의 용례를 살펴볼 필요가 있다. 이 단어의 성격을 단적으로 보여주는 텍스트는 〈신명기〉 10,4 “주님께서는, ‘총회’(qahal, assembly) 날에 ...... 십계명을 ...... 돌판에 새겨서 나에게 주셨”다는 구절이다. 모세가 출애굽 이후 시나이 광야를 유랑하는 중에 하느님으로부터 받은 법을 선포한 이스라엘 백성을 지칭하는 용어가 바로 ‘콰할’인 것이다. 문맥상으로는 광야 유랑기에 이스라엘이 법의 백성이 되었다는 것인데 물론 이것은 신화적 상상력의 산물이다. 법은, 유랑민 사이에서 등장한 것이 아니라, 고대사회에서 국가체제로의 발전이 한 궤도에 이르게 되었을 때 등장한다. 즉 법은 고대의 국가체제가 충분히 발달했음을 표상하는 제도적 장치다. 그런 점에서 이 설화의 역사적 자리는 왕실 서기관들이 〈신명기〉 문헌을 편찬해냈던 군주사회 절정기일 것이다. 요컨대 ‘콰할’은 법의 백성, 즉 법의 주체로 호명된 백성을 뜻한다. 그런 점에서 그들은 법의 주체로서 법이 포괄하는 공동체의 일원이다.

그렇다면 안병무가 주장하는 오클로스는 ‘라오스’ 곧 ‘법의 백성’이 아닌 자, 곧 ‘법 밖의 타자들’을 함축하는 표현이라고 할 수 있다. 그것은 오늘 우리 시대의 국민도, 시민도 아니며, 나아가 민족도 아니다. 아니 오히려 그들은 국민, 시민, 민족에서 배제된 자다.

그것은 안병무의 오클로스론적 상상력의 출발점으로 보이는 다가와 겐조(田川建三)의 오클로스 가설에서도 드러난다. 다가와는 자신의 박사학위논문 Miracles et Evangile, la Pensée personelle de l'évangéliste Marc(1966)을 수정・보완하여 《原始キリスト教史の一断面: 福音書文学の成立》(1968)를 썼는데,(20) 여기서 그는 〈마가복음〉의 오클로스 용법을 통해 마가공동체의 사회학적 주체를 추론해내었다. 그에 의하면 이 복음서에서 오클로스는 라오스와는 다른, ‘국민’과는 다른 부류의 사람들이다. 그들은 세관원, 죄인, 병자, 매춘여성 등, 그 사회의 최하층 대중과 연결되어 있는 것이다. 이런 주장을 통해서 그는 마가공동체가 오클로스 공동체임을 추론해낸다.(21)

이 논의의 연장선상에서 〈마가복음〉에서 오클로스가 ‘마을회당’에서는 한 번도 등장하지 않고 있다는 점, 그리고 주로 마을 외부의 공터에서 등장한다는 점을 주목할 필요가 있다.(22) 즉 그들은 종교적 국가적 공동체로서의 이스라엘의 일원에서도 배제된 자들이지만 마을공동체로부터도 배제되었던 것이다. 그들은 분명 이스라엘 사회의 일원으로 살고 있지만, (미시적이든 거시적이든) 그 사회는 그들의 존재성을 부정하고 있는 것이다. 곧 ‘내부의 외부자’라고 할 수 있다. 이렇게 ‘그 사회의 법적, 사회적, 문화적 범주의 외부’로 간주된 존재들로 〈마가복음〉의 오클로스를 규정할 수 있다는 것이다.

그렇다면 안병무의 오클로스론은 ‘민족적 민중’과는 연결될 수 없는 모순관계의 민중론이라고 할 수 있다. 하지만 그는 이 두 민중론적 요소가 서로 모순적임을 간파하지 못했던 것으로 보인다. 그는 때로 민족적 민중을 이야기하였고 또 때로는 오클로스적 민중을 주장하였다. 이렇게 그 자신조차 간파하지 못한 채 하나로 합류할 수 없는 개념이 공존하는 현상을 어떻게 설명할 수 있을까? 도대체 안병무의 민중론을 우리는 어떻게 이야기할 수 있을까?

나는 이러한 안병무의 민중론의 내적 분열을 해석하기 위해 알튀세르(Louis Pierre Althusser)의 ‘징후적 독해’론을 활용하고자 한다. 민중신학적인 저항적 지식인으로서 안병무는 ‘민중의 눈’으로 세계를 보면서 동시대의 정치적 레짐의 부조리함을 고발하였다. 한데 그의 비판은 비단 그 정치적 장치들에 대한 문제제기에 한정되지 않았다. 그는 자신의 비판적 논지를 급진화하여 보다 근원적인 것까지 논점을 밀어붙였다. 그런데 이러한 급진적 문제제기를 하려면 지배적 담론의 ‘바깥’을 상상할 수 있어야 한다. 하지만 그는 그 시대의 자식으로 그 시대의 언어적 한계를 벗어나지 못한다. 그러므로 그의 비판은 문제의 본질에 다가가지 못한 채 징후만을 드러낼 뿐이다.

앞서 얘기했듯이 그의 민중론적 주장에서 내적 분열이 일어나는 지점에 오클로스 민중론이 나타난다. 그런데 그것은 지배적인 비판담론인 저항적 민족주의에 포함될 수 없는 민중론이다. 하지만 그는 그것을 혼란스럽고 모호하게, 징후적으로만 이야기할 수 있었다. ‘그 외부’를 알지 못했기 때문이다.

우리는 안병무가 민중을 말하는 데 어려움을 겪었던 한계를 넘어서기에 용이한 시대에 살고 있다. 민중 현실의 주된 지형이 오클로스 민중론을 이해하는 데 용이하게 바뀌었고, 그런 현실을 문제제기하는 수많은 비판이론들을 알고 있기 때문이다. 하여 나는 안병무가 오클로스론을 이야기하는 모호한 언표들을 재정리하여 그의 민중담론의 현재성을 재해석해내고자 하는 것이다.

오클로스론의 형성

안병무가 공식적 자리에서 ‘오클로스’(οχλος)에 대해 처음 언급한 것은 1975년 3.1절 기념예배에서였다. 이것은 김동길 김찬국, 두 기독자 교수의 출소를 기념하는 모임이기도 했는데, 그들은 그 전 해(1974)에 ‘인혁당(人革黨) 2차 재건위 사건’(이 사건은 훗날 박정희 정부의 최대조작사건임이 밝혀졌다)에 연루되어 구속되었다가 10개월 만에 출소하였다. 이때 발표된 안병무의 글은 〈민족・민중・교회〉인데, 그 다음 달 기독교계 월간지 《기독교사상》(1975.4)에 게재되었다.

안병무는 이 글에서 오클로스(23)를 ‘역사의 예수’(historical Jesus) 주변의 대중으로 소급하여 이야기한다. 앞에서 말한 이 용어의 개념적 의미의 저작권을 갖고 있다고 할 수 있는 다가와 겐죠는, 그의 책 부제의 표현처럼(‘福音書文学の成立’) 오클로스를 ‘마가공동체’의 형성을 해명하는 정보로 활용하였다. 즉 이 공동체는 세관원, 죄인, 병자, 매춘여성 등, 그 사회의 최하층 대중과 긴밀히 연결된 공동체라는 것이다. 그런데 안병무는 이들을 ‘역사의 예수’와 연결시키고 있는 것이다. 이러한 그의 논지는 설명을 필요로 한다. 어떻게 마가공동체의 주역이라고 할 수 있는 오클로스가 ‘역사의 예수’ 주변의 대중이라고 단언할 수 있는가?

안병무가 이 물음에 답을 제시한 것은 그로부터 거의 10년이 지난 뒤다. 〈예수사건의 전승모체〉(24)에서 그는 매우 창의적이고 명쾌하게 오클로스와 역사의 예수의 관계에 대한 답변을 제시했다. 이 글은 1984년에 전국신학대학원협의회가 주최한 ‘한국기독교 100년 기념 신학자 대회’에서 발표되었는데, 이후 이 글은 수많은 논집들에서 무려 6회나 재게재될 만큼 자타가 공인하는 안병무의 대표적 저작이라 할 수 있다.

〈예수사건의 전승모체〉에서 그는 놀랍게도 기존의 예수학계의 통설을 뒤집어엎는 도전적인 가설적 상상을 제시하였다. 그것은 ‘역사의 예수’와 〈마가복음〉을 연결할 실마리가 있으며, 오클로스가 바로 그것이라는 것이다.

다가와는 오클로스를 통해 전수된 복음, 그것을 정리하여 바로 그들에게 전하는 이야기로 이 복음서가 저술되었음을 시사한다.(25) 그런 점에서 그는 오클로스가 저자의 저작행위에 대한 예비적 검열의 주체임을 상정하고 있다. ‘청중의 예비적 검열’(preventive censorship of the audiences/community)(26)이라는 표현은 청중과 저자 사이의 이분법을 해체한다. 즉 저자는 청중과 상호적 관계 속에서 저술행위를 한다는 얘기다. 이러한 저자와 청중 간의 상호성이라는 논점에 기대서, 다가와는 〈마가복음〉 서사 속의 오클로스와 예수 사이의 친화성이 마가공동체가 오클로스 공동체임을 입증하는 논거로 해석하는 것이다.

그런데 안병무는 〈마가복음〉 서사 속의 예수와 오클로스의 친화성이 ‘역사의 예수’와 오클로스 사이의 친화성을 반영한다고 주장한다. 왜냐면 오클로스가 바로 ‘예수사건의 전승모체’이기도 했기 때문이다. 즉 다가와가 저자와 오클로스 간의 거리를 해체함으로써 오클로스를 해석자의 반열에 올려놓았다면, 안병무는 전승자도 바로 오클로스층의 사람들이라는 주장을 펴는 것이다.

여기에는 안병무와 다가와를 구별짓게 하는 중대한 차이가 전제되어 있다. 다가와가 ‘문헌 형성’의 관점에서 텍스트를 주목한다면 안병무는 ‘구술 형성’의 관점에서 이야기한다. 즉 문헌에서 구술로 생각의 틀을 옮겨와야 안병무의 오클로스론이 해명될 수 있다는 것이다.

사실 이러한 전회, 즉 일반적 문헌이 아니라 구술문학(oral literature)으로 〈마가복음〉을 이해하는 생각의 단초는 그로부터 몇 년 전, 곧 1970년대 말로 거슬러 올라간다. 그 무렵 안병무를 포함한 민중신학자들은 민중의 목소리를 듣는 것을 민중신학의 주요행위의 하나로 생각하기 시작했다. 해서 서남동은 ‘민담(民譚)의 신학’이라는 말을 썼고, 또 민중신학자를 ‘한(恨)의 사제’라고 부르기도 했다.(27) ‘민담’이든 ‘한’이든, 그것은 민중의 소리다. 하여 민중신학자는 그 소리의 채집자요 해석자며 증언자다. 하여 안병무는 1950년대 이래 자신의 정체성을 표상하는 용어였던 ‘야성(野聲)’ 대신 ‘증언’이라는 말을 썼다. 즉 1970년대 말 무렵 그들은 민중을 깨우치는 선각자 혹은 계몽적 지식인에서 민중의 증언자로 스스로를 재규정하기 시작했다. 그런 생각을 반영하는 안병무의 글이 〈전달자와 해석자〉(1979)와 〈그리스도교와 민중언어〉(1980) 같은 글들이다.(28)

한편 이러한 그의 생각에 방법론적 자극을 준 것은 독일의 성서학자 게르트 타이쎈(Gerd Theissen)이다. 그는 복음서의 예수전승의 원초적 양식이 구술(口述)이었다는 오래된 관점을 주목하면서, 구술문학은 일반 문헌과 저자의 개입에 있어서 결정적인 차이가 있다는 현대구술연구의 논점(29)을 상기시킨다. 즉 구술 자체가 대중의 기억행위의 산물이고, 구술문학의 저자는 그러한 기억행위를 문서화하는 채록자에 지나지 않다는 것이다.(30) 이것은 창의성을 생명으로 하는 저자성(authorship)과는 중요한 차이가 있다.

이렇게 해서 타이쎈은 어록(Q)의 급진적 말들에서 구술성 원리를 적용하여 ‘유랑하는 카리스마적 예언자’(wander karismatiker)라는 예수 말의 전승주체를 찾아냈다.(31) 한데 타이쎈의 주장은 문제가 있다. 그는 현대구술연구방법을 성서학에 끌어들이지만 낡은 구술연구방법에 따라 분석할 텍스트를 선정한 것이다. 낡은 구술연구방법의 하나인 양식비평학은 구술단위를 ‘짧은 이야기’(短話, pericope)로 본다. 하여 타이쎈은 짧은 단위의 말 모음집인 예수어록에서 급진적 말들을 분석하였지만, 현대구술연구에 따르면 구술문학은 매우 긴 이야기 형식을 하고 있다.(32) 가령 조선의 대표적인 구술문학인 《춘향전》은 구술연행(oral performance) 형식인 ‘판소리’로 완창(完唱)하는 데 무려 9시간이나 걸린다. 그런 점에서 타이쎈에게서 방법론적 도구를 배웠지만 긴 이야기 양식인 〈마가복음〉을 구술문학으로 활용하는 안병무는 타이쎈보다 훨씬 더 적합하게 구술연구를 수행한 셈이다.

아무튼 타이쎈의 현대구술연구방법을 끌어들여 다가와의 오클로스 가설을 재해석하는 안병무의 시도를 보여주는 글들로 〈예수와 민중―마르코복음을 중심으로〉(1979), 〈마가복음에서 본 역사의 주체〉(1981) 등이 있다.(33) 그리고 이것은 위에서 말한 〈예수사건의 전승모체〉에서 보다 짜임새 있는 글로 재정리된다.

한편 또 하나 흥미로운 논점은 예수에 관한 구술문학으로서의 〈마가복음〉을 ‘유언비어’(流言蜚語) 문학으로 구체화하고 있다는 것이다. 그는 이를 위해 현대매체학의 ‘루머’(rumor) 연구를 참조하는데,(34) 이러한 문제인식의 단초는 ‘1980년 광주’의 기억이다. 당시 주류적 언론들은 온통 ‘그때 광주’에는 북한 간첩들과 그들에 의해 사주된 폭도들로 들끓고 있으며, ‘사실’을 왜곡하는 ‘유언비어’에 현혹되지 말라고 이구동성으로 떠벌렸다. 하지만 진실을 담은 매체는 주류언론이 아니라 대안적인 대중적 매체인 유언비어였다. 여기서 착상을 얻은 안병무는 예수 사후 유언비어 형식으로 예수 이야기가 대중 사이에서 퍼져나갔고, 그중 오클로스 전승인 〈마가복음〉을 우리는 알고 있다고 주장한다. 그리고 오클로스는 이러한 유언비어의 유포자였다는 얘기다.

마지막으로 안병무의 오클로스론의 ‘핵심 중의 핵심’이라고 할 수 있는 요소가 있다. 그것은 ‘주객 이분법의 해체’라는 명제로 요약된다.(35) 그는 지금까지 예수학계가 주객이분법에 기초해서 예수를 연구해왔다고 비판한다. 예수만이 ‘주’이고 다른 요소들은 ‘객’이라는, 하여 ‘주’을 알기 위해서는 주변의 모든 것을 제거하는 것, 그러한 인식론과 사유방법을 가리킨다. 가령, 예수학계는 복음서에서 예수의 진짜 말과 후대에 첨가된 말을 나누는 것을 가장 중요한 역사비평학의 방법론으로 활용해왔다. 여기에는 다른 사람의 입을 통해 전달된 말은 ‘가짜’라는 전제가 깔려 있다. 하여 연구자들은 끊임없이 예수에게서 주변의 사람들, 주변의 환경 등을 색출해낸 ‘순정체로서의 예수’(pure Jesus)를 찾아내려 한다.

그런데 지난 19세기 말 실증사학(實證史學)으로서의 예수연구가 몰락한 것은 바로 ‘예수는 결코 주변으로부터 분리할 수 없다는 문제인식’ 때문이었다. 그럼에도 아직까지도 예수학계는 그 낡은 문제인식에서 벗어나지 못한 채 끊임없이 ‘순정체 예수’를 발견하기 위한 노력에서 자유롭지 못하다.(36) 한데 안병무는 바로 이러한 전제가 예수를 볼 수 없게 하였다고 주장하는 것이다.(37)

그에 의하면 예수는 예수 주변의 대중과 분리할 수 없이 뒤섞여 있다. 예수의 사역은 독백이 아니라 대화라는 것이다. 나아가 이러한 생각은 인식론적인 새로운 문제제기로 이어진다. 예수의 사건이 독백적 사건이 아니라면 ‘구원자 예수’는 ‘순정체 예수’가 아니라 ‘사건으로서의 예수’다. 그리고 사건 속에서 예수는 개체가 아니라 집합체다. 즉 예수와 민중이 사건 속에서 함께 구원자인 것이다. 이렇게 해서 안병무의 ‘민중 메시아론’이 제기된다.

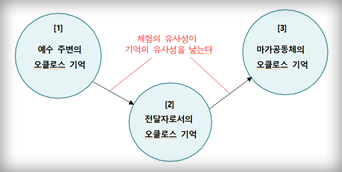

아무튼 이러한 안병무의 ‘주-객 이분법의 해체’ 주장은 위에서 말한 오클로스론과 잘 결합된다. 즉 〈마가복음〉에서 우리는 최소한 세 가지 사건 층위의 예수담론의 전개를 읽어낼 수 있다. [1]최초 예수사건의 기억(예수 주변의 오클로스 기억), [3]마가의 예수사건의 기억(마가공동체의 오클로스 기억), 그리고 그 사이에 [2]‘전달자’로서의 오클로스적 예수사건의 기억이 그것이다.

그런데 이 세 층위의 오클로스들의 기억이 어떻게 연속성이 있다는 것일까? 이때 그에게 힌트를 준 것은 타이쎈이다. 타이쎈은 현대구술연구를 참조하면서 구술의 경우 ‘경험의 유사성이 기억의 유사성을 낳는다’는 점을 활용하여 ‘유랑하는 카리스마적 예언자’ 유형의 예수활동가들이 예수의 급진적 말의 전승자라는 가설을 도출해 낸다.(38) 가족도 버리고 재산도 소유하지 않고 떠돌이 예언자로 살라는 예수의 급진적 말을 가족을 이루며 집을 소유한 정착자들이 전승하지는 않았을 것이기 때문이다.

마찬가지로 안병무는 경험의 유사성을 ‘오클로스로 사는 삶의 유사성’으로 해석한다.(39) 오클로스라는 계층적 경험의 유사성이 예수를 기억하는 내용상의 유사성을 낳았다는 것이다. 그렇게 본다면 오클로스적 기억들인 [1]과 [2]와 [3]는 서로 연속성을 지니게 된다. 하여 우리는 예수기억의 형성과정을 역으로 추적함으로써, 최초의 예수사건의 상당부분을 알 수 있다는 얘기다. 안병무의 오클로스론은 이렇게 해서 민중신학적인 성서학적 문제제기로서 완성된다. 즉 주-객 이분법의 해체 테제는 안병무의 사상가적 논점을 넘어 성서해석 방법론적 틀로 활용된 것이다.

오클로스적 체험

그렇다면 안병무가 말하는 오클로스적 체험을 우리는 어떻게 알 수 있을까? 여기서 안병무의 오클로스 이해가 또 한 번 빛을 발휘한다. 다가와가 분석해냈고 안병무도 동조했듯이 〈마가복음〉에 오클로스가 등장하는 많은 대목에서 세관원, 죄인, 병자, 매춘여성 등이 나온다.

안병무는 이런 이들을 하나로 묶는 용어가 오클로스라는 다가와의 논지를 받아들이면서 그것을 사회학적 함의를 갖는 용어인 ‘라오스’를 끌어들여 오클로스와 대비한다. 위에서 보았듯이 〈마가복음〉에서 라오스는 단 2회밖에 등장하지 않아 〈마가복음〉 자체의 용례에선 거의 의미 없지만 성서를 포함한 수많은 텍스트들에서 오클로스에 비해 훨씬 많은 용례를 갖고 있으며 사회학적 함의가 분명한 용어라는 점에서, 〈마가복음〉의 오클로스 용법을 이해하기 위해서는 매우 중요하다는 것이다.

이미 말한 것처럼 ‘라오스’는 법의 백성, 오늘의 의미로는 국민이나 시민에 적합한 용어다. 즉 라오스는 ‘~에 속한 자’이다. 국가는, 사회는, 종교는, 그리고 그런 체제들의 질서인 법은 ‘~에 속한 자’인 라오스를 필요로 한다. 라오스가 존재하지 않는 체제는, 왕족과 귀족, 고위사제 등을 제외한 모든 구성원들이 전적인 인신 구속상태 놓여있는 완벽한 노예제사회다. 하지만 완벽한 노예제사회는 존재하지 않는다. 모든 사회는 일단의 대중에게 주권이든 신권이든 일정한 권한을 부여함으로써 체제가 된다.

한데 안병무가 오클로스를 라오스와 대조하고 있다는 것은 오클로스를 ‘라오스가 아닌 대중, 라오스에서 배제된 대중’을 뜻하는 것으로 이해되고 있음을 뜻한다. 즉 오클로스는 ‘~에 속하지 않은 자’다.

안병무보다 앞서서 민중이 겪는 존재의 박탈 상황을 ‘속하지 않음’이라는 조건에 주목한 이는 한나 아렌트다. 인간이라면 누구든 의당 자연권으로서의 인권을 갖는다는 천부인권론적 가치를 결정적으로 무력화시키는 요소는 바로 ‘국적의 박탈’이라는 것이라는 얘기다.(40)

여기서 그가 염두에 둔 민중은 국경을 넘어 유랑하는 유민과 난민이다. 하지만 안병무는 ‘속하지 않음’의 형식을 좀더 심오하게 파고든다. 그는 질병, 죄, 성(sex) 등의, 불순한 국민을 비국민화하는 내적 국경(internal borders)을 이야기하고 있는 것이다.(41) 내적 국경의 밖으로 배제된 이들은 사회에 의해 밖으로 내몰릴 뿐 아니라 스스로도 귀속의식을 유실한 자가 된다. 즉 안병무가 말하는 오클로스는 사회 또는 체제에 의해 귀속성(attribution)을 거부당한 자이며 스스로도 귀속성의 거부를 내면화한 자라고 할 수 있겠다. 여기서 주지할 것은 귀속성을 거부당한다는 것은 그이들이 그 체제의 일원으로 살고 있으며 포용과 배제의 질서에 구속되어 있는 존재라는 것을 전제로 한다는 점이다. 즉 그들은 그 사회에 유입되어 들어온 ‘내부의 외부자’인 셈이다. 가령, 유민, 난민과 세관원, 죄인, 병자, 매춘여성 등을 하나로 묶을 수 있는 사회학적 특성은 그들이 ‘내부의 외부자’로서 간주된 자들이라는 점이다.

자끄 랑시에르(Jacques Rancière)는 데모스(δημος)를 오클로스와 대조시킨다. 여기서 데모스는 아무런 자격을 갖지 못한 자가 그 자격으로 정치에 참여하여 모두를 위한 정치, 즉 보편성의 정치를 구현하는 주체를 가리킨다. 민주주의는 이러한 ‘자격 없는 자들의 통치’라는 것이다. 그런 점에서 데모스는 민주주의 정치의 주체다.(42) 반면 랑시에르에게서 오클로스는 데모스가 되는 데 실패한 자, 주체가 될 수 없는 자다. 하여 랑시에르가 오클로스에서 스스로를 분리하여 주체가 되는 데모스적 사건에서 ‘민주주의 정치’를 읽고 있다면, 안병무는 주체가 될 수 없는 자, 저 불가능성의 존재가 이야기의 주체로 부상하는 사건, 즉 오클로스 사건(43)을 ‘메시아 정치’(messianic politics)로서 보고 있다는 점이다.(44)

아무튼 ‘~에 속하지 못한 자’라는 오클로스 이해는 그들이 〈마가복음〉에서 한번도 ‘마을회당’ 안에서 등장하지 않는다는 사실과 부합한다. 고대사회에서 국가의 ‘사회적 통합’(social integration)의 정도는 매우 낮은 편이지만 촌락은 상대적으로 매우 높은 수준의 ‘사회적 통합’의 정도를 이루고 있었다. 한데 예수 당대에는 ‘사회적 통합’의 관점에서 촌락의 중심 장소가 ‘마을회당’이었다고 할 수 있다. 이렇게 마을회당이 촌락질서의 핵심 장소로서 작동하게 된 것은 촌락사회의 혈연적 성격이 현저히 약화된 현실과 관련이 있다.

이러한 혈연적 구심성이 약화된 계기는 기원전 6세기로 거슬러 올라간다. 바벨로니아 제국의 침공으로 팔레스티나의 대지들이 초토화되고 무수한 유민이 발생하는 등 촌락사회의 유동성(流動性, liquidity)이 극도로 심화됨에 따라 촌락을 견고하게 결속시키고 있던 씨족적 질서가 상당부분 와해된 것이다. 이후 타지역 출신 유민들이 대거 유입됨으로써 촌락사회는 어느 정도 복원되었지만 씨족적 단위의 공동체보다는 마을회당을 질서의 핵으로 하는 새로운 형식의 촌락사회로의 이행이 본격화되었다. 한데 오클로스는 그런 촌락공동체에서 회당 안으로 들어갈 수 없는 이들이었다. 그것은 오클로스가 촌락공동체에서도 배제된 존재들이라는 것을 뜻한다.

이렇게 사회적으로 배제된 이들, 어느 곳에도 속할 수 없는 이들은 더 많은 질병에 시달리기 마련이다.(45) 〈마가복음〉에도 오클로스가 언급된 곳에는 ‘병자’나 ‘죄인’에 대한 언급이 많다. 프란츠 파농(Frantz Fanon)은 식민지 상황에서 민중의 억눌림과 정신적 질병이 서로 밀접히 얽혀 있음을 주장한 바 있다.(46) 물론 이러한 상호연관성은 식민지 상황이 아니어도 마찬가지다. 한데 이러한 사회적 억눌림이 일으키는 대표적인 질병 중의 하나가 ‘언어 장애’다. 〈마가복음〉에서 몇 차례 등장하는 ‘말 못하는’(αλαλος) 혹은 ‘말 더듬는’(μογιλάλον) 자들에 관한 이야기는 ‘억눌림 속에서 체념한 민중의 언어적 뒤틀림 현상’을 반영한다.

한편 안병무는, 〈그리스도교와 민중언어〉에서 보듯,(47) ‘민중의 체념적 언어’에 대해 이야기한다. 그에 의하면 교회의 근본주의적 혹은 대중신비주의적 포교가 민중에게 수용되는 양상에는 ‘민중의 언어적 뒤틀림 상황’이 전제되어 있다. 무의식적 체념 상황 속에서 기독교의 메시지는 대중에게 복음처럼 수용된 것이다. 이와 같이 안병무는 민중의 언어적 뒤틀림 현상에 대해서 문제의식을 갖고 있었음이 분명하지만 그에 대한 좀더 명시적이고 설득력 있는 분석은 잘 드러나지 않는 것 같다. 나는 이 점에서 보다 분석적인 논점을 제기한 서남동을 끌어들이고자 한다. 안병무가 말하고 싶었던 것을 서남동을 통해 들을 수 있다고 보기 때문이다.

서남동의 ‘한(恨)’의 개념이 바로 그것이다. 사실 서남동의 ‘한’ 개념의 원천은 김지하에게서 유래한다. 해방 이후 남한의 문학이론가와 민속학 연구자들을 중심으로 ‘한’의 개념화가 시도되면서 이 용어는 한국인을 이해하는 중요한 해석적 코드로서 세계 학계에 정착하였다. 정의하자면 이때 ‘한’은 ‘한민족 특유의 절망적 체념의 언어’라고 할 수 있다. 여기서 주지할 것은 한의 자리가 ‘민족’이라는 점이다.

한데 김지하는 이러한 한의 통념적 해석에 반대하여 그것의 자리를 ‘민족’이 아니라 ‘감옥’이라는 주장을 편다. 즉 민족 특유의 체념 언어에서 계급적 박탈의 언어로 한을 재해석한 것이다. 서남동은 바로 김지하의 이와 같은 주장을 받아들이면서 보다 신학적이고 인문학적인 함의로 내용을 확장한다. 즉 한의 자리는 ‘죄’다. 이때 죄는 ‘권력을 가진 자가 못 가진 자에게 붙여준 이름’이다.(48)

나는 서남동의 ‘한’ 개념의 민중신학적 함의를 언어를 통해 그 논지를 보충한 바 있다. 권력은 물리적 통제능력만이 아니라 언어에 대한 통제능력을 통해 구현된다. 이것은 ‘한의 자리를 죄’라고 말한 것을 보다 명료히 설명할 수 있게 한다. 곧 극단의 무권력 상태에 있는 자, 그는 자신의 배제와 차별의 경험을 표상할 언어조차 박탈당한 자다. 해서 자신의 경험을 타자의 언어로밖에 말할 수 없다. 그 타자의 언어가 서남동이 말한 ‘죄’의 함의다. 즉 죄인이기에 자신이 박탈 상황에 있는 것이 당연하다는 자의식에 놓인 자, 그가 바로 민중인 것이다. 해서 민중은 자신을 표현할 ‘표상의 몰락’(collapse of representations) 상태에 놓였다. 하지만 서남동과 안병무는 그런 민중에게서 종종 나타나는 신체나 정신의 장애적 양상에 주목한다. 많은 민중이 질병에 걸리고 정신줄이 나가 있으며 알아들을 수 없게 말하는 그런 증상을 보며, 서남동과 안병무는 바로 민중의 ‘한의 소리’를 읽어내는 것이다. 그것은 바로 민중의 무의식적 몸의 저항이라는 것이다.(49)

이렇게 서남동의 한의 개념을 끌어들이면 안병무의 민중의 체념적 언어는 두 가지 함의를 지닌다. 즉 오클로스는 사회적으로 배제되어 있을 뿐 아니라, 그러한 배제의 장치가 그이 자신에게 내면화되어 스스로도 배제의 칼날에 몸과 영혼이 베인다. 하지만 동시에 그의 한의 소리에는 체념만이 함축되어 있는 것이 아니다. 사회가 그를 ‘죄인’로 규정하는 것은, 그리고 그 규정이 그 자신에게조차 (무)의식적으로 승인되는 것은, 그 배제에 대해 문제제기하고 고발하는 언어를 그이 자신이 유실했다는 것을 뜻한다. 그이는 말을 더듬고 상황에 맞지 않게 말하고 심지어 위악적으로 말하지만, 하여 그이의 언어는 뒤틀려 있지만, 그런 그이의 언어장애 상황을 꿰뚫고 나오는 ‘또 다 그것른 언어’가 있다. 서남동은 그것을 “하늘에 호소하는 억울함의 소리, 무명 무고(無告)의 소리”라고 말했다.(50)은 탄식의 숨소리일 수도, 몸과 마음의 병증으로 표출하는 괴상한 소리일 수도 있다. 그것이 바로 서남동이 말한 ‘한의 소리’다. 그 소리는 뒤틀린 언어상황 속에서 그 자신이 표현하지 못하는 배제에 대한 몸의 언어다. 그것은 몸이 말하는 ‘비언어적 언어’(nonverbal language)인 것이다.

서남동은 그 소리를 듣고 해석하고 번안하여 세상에 알리고 그럼으로써 세상이 함께 한의 해소를 위해 일하도록 촉구하는 자를 ‘한의 사제’라고 불렀다. 이것은 민중신학자가 어떤 존재여야 하는지에 대한 그의 윤리신학적 주장이다. 안병무는 같은 주장을 조금 다르게 이야기한다.(51) ‘누가 우리의 구원자인가?’라고. 그것은 ‘한의 소리’의 주체가 바로 메시아라는 주장이다. 즉 메시아 사건, 구원사건은 신이 민중의 몸으로 와서 신음하는 ‘한의 소리’가, 그 침묵당한 소리가 발설되는 순간 일어난다. 그 소리를 듣는 자가 바로 구원받는 자다. 한데 그 소리가 들리지 않는다. 왜냐면 그것은 비언어적 언어, 금지당한 언어이기 때문이다. 일본의 영화감독 코레이다 히로카즈(是枝裕和)는 영화 〈아무도 모른다〉(誰も知らない Nobody Knows, 2004)에서 그 비언어적 언어의 은폐성에 대해서 ‘금지’라는 근대적인 맥락과는 다른 포스트근대적인 방식에 대해 말한다. 그에 의하면 그 소리를 ‘아무도 모르는’ 이유는 ‘무관심’ 때문이다. 하여 금지든 무관심이든 그 소리를 듣지 못하는 시민사회를 향하여, 그 소리를 번안하여 ‘증언’하는 자, 민중신학자는 바로 그런 자라는 것이다.(52)

오클로스적 ‘역설의 윤리학’에 대하여

1960년대 말 전태일은 노동법을 공부하면서 ‘내게 대학생 친구가 한 명만 있었으면 좋겠다.’고 말했다. 그때 민중과 대학생 사이의 거리는 그렇게 멀었다. 그런데 1970년 전태일의 분신에 가장 먼저 반응한 것은 대학생들과 지식인 청년들이었다. 연일 대학생들의 시위가 벌어졌고 급기야 휴교령이 포고되었다. 전태일 사건은 민중과 지식인 사이의 거리를 해체시켰다.

한편 독재체제에 대한 대학교수들의 저항은 1974년 인혁당 2차 재건위사건(민청학련사건) 이후에야 본격화되었다. 연이은 긴급조치들로 4백여 명의 교수들이 해직되었고, 이는 대학교수들의 조직적 저항으로 이어졌다. 1966년 창립한 기독자교수협의회는 1975년 이후 지식인들의 저항을 선도하기 시작했고, 1978년 조직이 확대개편하여 해직교수협의회가 탄생했다. 청년・대학생, 언론인, 문인 등 여타 저항적 지식인층의 등장보다 다소 뒤늦게 반독재운동에 참여했지만 이들 대학교수들은 민주화운동의 중요한 위치를 점하게 되었을 했을 뿐 아니라 지배적 지식체계에 도전하는 대안적 지식 구성을 주도함으로써 당시 반독재민주화운동에 참여한 이들의 대항담론의 형성을 이끌었다. 그중 가장 두드러진 대항담론이 안병무・서남동 등이 주도한 민중신학운동이었다. 그러므로 당대 민중신학자 안병무・서남동을 비롯한 저항적 대학교수들은 대중을 이끄는 ‘계몽적 지식인’으로서의 자의식을 갖고 있었다. 안병무 식의 표현대로 하면 ‘야성(野聲)’, 광야에서 외치는 고독한 부르짖음이었다.

그런데, 앞서 말했듯이, 1970년대 말 민중신학자들이 앞 다투어 민중의 현장과 그곳의 소리에 주목하기 시작했다. 그 무렵 이른바 ‘여공’들의 노동쟁의가 폭발적으로 분출하기 시작했고 도시빈민운동과 농민운동도 대단한 활기를 띠고 있었으니, 지식인들이 더 이상 민중의 지도자연 할 수만은 없게 된 것이 그 계기였을 것이다. 하지만 안병무 등은 ‘민중이 역사의 주체’라는 상투적인 운동구호를 존재론적으로 해석하고 있었다. 그 방법으로 그들은 ‘민중의 소리’에 주목했다. 그 소리는 ‘저항적 운동의 현장에서 들리는 소리’에 국한되지 않았다. 아니 그들은 그보다 ‘일상 속의 민중의 소리’에 더욱 관심을 가졌다. 당시 신학자들은 그것을 ‘민담’(53) 혹은 ‘이야기’라고 말했다. 이런 민중의 소리는 지식인의 언어처럼 논리에 의해 구성되는 것이 아니라 체험의 언어다.

문제는 민중의 체험은 지배체제의 언어질서 속에서 비틀어져 표상되었다. 그 사회의 지배적 언어가 권력에 포획된 언어이기 때문이다. 지배적 언어가 민중의 체험을 은폐・왜곡하여 민중의 언어를 빼앗아 감으로써 민중은 자신의 체험을 표현할 언어를 상실했다. 해서 시민사회는 민중의 체험의 소리를 들을 수 없고 민중 자신도 스스로에 대한 왜곡된 기억을 갖고 있다. 이에 안병무 등은 신학자로서 민중을 식민화하고 민중의 체험을 변형・왜곡시키는 신학적 담론을 해체하기 시작한다. 1970년대 말 본격적으로 전개되기 시작한 민중신학의 담론 양식은 그랬다.

안병무가 말년에 쓴 글들 중 ‘종주권’(suzerainty)이라는 제목을 단 두 편의 글 〈종주권과 민중의 투쟁〉과 〈종주권에 도전한 민중 야곱〉(54)은 1970년대 말 이후 전개된 민중신학의 이러한 문제의식이 어떻게 그 논지를 발전시켜 갔는지를 잘 보여준다.

〈종주권과 민중의 투쟁〉은 카인이 폭력으로 빼앗은 종주권 아래서 아벨의 ‘강요당한 침묵’을 이야기한다. 여기서 카인의 후예들이 장악한 종주권은 아벨의 후예, 곧 민중의 언어를 빼앗았다. 이것은 종주권이 주권에 관한 담론이 소통되는 언어의 장(fields)과 관련이 있음을 의미한다. 죽임당함으로써 언어의 장에서 추방당한 아벨은 말하지 못한다. 그것은 아벨로 표상되는 민중의 언어 유실을 상징한다. 곧 언어의 장에서 소통될 언어를 빼앗긴 아벨의 ‘말하지 못함’은 시민사회에서 민중의 부재 혹은 민중에 대한 사회적 기억의 부재를 시사한다.

한데 신이 그 침묵의 소리를 듣는다. 물론 그것은 종말론적 해석이다. 논리적으로 계산될 수 없는 일, 신적 사건이 벌어졌다는 것이다. 그리고 그것은 카인의 종주권 상실로 이어졌다. 카인은 타인을 살해하고 종주권을 빼앗았지만 그가 장악한 종주권이 오히려 그를 끊임없이 부유하는 자로 만들어버렸다. 그것은 종주권을 장악하려고 서로 사투를 벌이는 인간들 누구도 종주권을 장악하지 못하고 도리어 종주권 체제의 노예가 되는 상황에 대한 종말론적인 신학적 패러디다.

해서 안병무에게서 시민사회의 주체들은 노예 상태에 있는 자들이며 그리하여 해방받아야 할 대상임을 시사한다. 그런데 해방의 실마리가 죽은 아벨에게서 온다. 신은 죽은 아벨을 대체하는 또 다른 아벨을 통해 구원의 역사를 편다. 죽었으나 살았다는 것, 그것은 어떠한 계산 가능한 구원의 시나리오를 해체한다. 안병무는 이렇게 민중의 존재론적 해석을 통해 종말론적 구원 사건을 주장한다. 민중 메시아론은 이렇게 제시되었다. 이것은 민중의 비틀어진 언어상황을 되돌리는 사역에 참여하는 자에게 허용된 구원이다. 그런 점에서 종말론적 구원론으로서의 민중 메시아론은 시민사회의 민중윤리학과 결합된다.

〈종주권에 도전한 민중 야곱〉에서 안병무는 구원의 주체로서의 민중을 역사 속에서 읽어낸다. 그런데 그가 읽은 민중의 현존은 놀랍게도 착한 얼굴을 하고 있지 않다. 아니 그이들은 속이고 도둑질하는 야곱의 모습으로 현존하기도 한다. 유민이 되어 타향으로 밀려난 떠돌이 야곱은 그가 이주한 낯선 땅에서 그 땅의 질서에 순종하는 게 아니라 도리어 그 땅의 시민들을 농락하고 그들의 재산 일부를 자신의 것으로 만들어 버린다.

여기서 안병무의 민중신학적 윤리학은 하나의 역설을 이야기한다. 오클로스는 식민화된 언어 상황 속에서 ‘사회적 실어증’에 걸려 있지만, 해서 그들은 자신을 표현할 합리적이고 합목적적인 언어를 갖고 있지 못하지만, 그런 언어 유실 상황은 도리어 그들을 그 질서에서 자유로운 존재가 되게 했다. 지식인들의 자유로움은 사르트르가 말한 것처럼 타자의 시선의 권력에서 자유로운 자기의식의 정립을 필요로 하지만, 오클로스의 자유로움은 그 지배적 윤리로부터의 일탈로 나타날 수 있다. 그것은 시민사회를 곤혹스럽게 하는 행동이기도 하다. 때로 그들은 야곱처럼 시민사회가 지배체제와 공모한 대가로 분배받은 소유를, 그 일부를 도둑질하는 자이기도 하다.

여기서 안병무의 민중신학적 윤리학은 자끄 데리다의 무조건적 환대론(unconditional hospitality)과 유사한 결론에 이른다.(55) 민중이 거칠고 무윤리적 행보로 우리의 것을 잠식해 들어올 때조차 우리는 무조건적 환대를 제도화하는 노력을 유보해서는 안 된다는 것이다. 그것은, 비록 우리에겐 가능한 것으로 계산되지 않음에도, 아벨의 후손에게 부여한 새로운 종주권의 세계에 참여할 기회이기 때문이다. □

[각주]

(01) Gunnar Myrdal, “The war on poverty”, New perspectives on poverty (Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, 1965), p. 118

(02) John Macnicol, “Reconstructing the Underclass”, Social Policy and Society 16/1(2017), p. 101.

(03) Ruth Lister (ed.), Charles Murray and the Underclass. The Developing Debate (The IEA Health and Welfare Unit Choice in Welfare No.33. 1996).[이 자료를 보려면 http://www.civitas.org.uk/pdf/cw33.pdf]

(04) 지그문트 바우만, 정일준 옮김, 《쓰레기가 되는 삶들―모더니티와 그 추방자들》(새물결, 2008)

(05) 渋谷望, 《魂の労働 ネオリベラリズムの権力論》(青土社 2003), 112쪽.[리츠메이칸 대학(立命館大学) 홈페이지에 소개된 책 소개글에서 재인용. http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/db2000/0310sn.htm]

(06) 한나 아렌트, 박미애 옮김, 《전체주의의 기원 1》(한길사, 2006), 489~490쪽.

(07) 송영창, 〈간주관성에서 절대적 타자성으로―사르트르, 레비나스, 데리다에 관해서〉, 《대동철학》 66(2014.3), 286~291쪽.

(08) 조르조 아감벤, 박진우 옮김, 《호모 사케르―주권 권력과 벌거벗은 생명》(새물결, 2008) 참조.

(09) 송영창, 위의 글, 291~299쪽.

(10) 김진호, 〈민중신학과 비참의 현상학〉, 김진호・김영석, 《21세기 민중신학―세계의 신학자들, 안병무를 말하다》(삼인 2013), 332쪽.

(11) 전상숙, 〈한국 초기근대적 민족주의 형성과정에 대한 역사적 고찰―대자적 민족의식의 각성과 한말 정치체제 개혁논의를 중심으로〉, 《사회이론》 37(2015.12), 80~88쪽.

(12) 신기영, 〈초기 한국의 민족형성과 기독교―한국 기독교의 민족주의〉, 《선교와 신학》 13(2004.06), 125~134쪽.

(13) 허수는 일제강점기 때의 민중 용어에 대한 개념사적 연구를 통해 이 단어가 민족이나 시민, 민족 등의 계몽적 개념과 연결된 함의로 사용되었음을 말했다. 허수, 〈식민지기 ‘집합적주체’에 관한 개념사적 접근―(동아일보) 기사제목 분석을 중심으로〉, 《역사문제연구》 23(2010.4), 147~148쪽 참조.

(14) 가지무라 히데키(梶村秀樹)는 비대칭적 자본주의체제로서의 ‘일・한체제’ 아래서 육체성이 훼손되고 정신이 치명적으로 피폐해진 한국의 대중이 ‘민중’이라는 단어의 새로운 함의로 등장했음올 지적한 바 있다. 강원봉, 〈‘일한(日韓)체제’하의 민중과 ‘의미로서의 역사’―가지무라 헤데키의 한국인식과 역사인식〉, 《아세아연구》 55/3(2012.9) 94~99쪽 참조.

(15) 백낙청, 〈민중은 누구인가〉, 《인간해방의 논리를 찾아서》(시인사, 1979), 146~167쪽; 한완상, 《민중과 지식인》(정우사, 1978) 참조.

(16) 민중신학계에선 일반적으로 《기독교사상》 (1975.4)에 게재된 두 편의 글 안병무, 〈민족, 민중, 교회〉와 서남동, 〈‘민중의 신학’에 대하여〉을 민중신학의 출발점이 된 글로 해석한다. 최형묵, 《보이지 않는 손이 보이지 않는 것은 그 손이 없기 때문이다―민중신학과 정치경제》(다산글방 1999), 16쪽.

(17) 1979년 한국에서 열린 CCA 신학협의회(Christian Conference of Asia Commission on Theological Concerns)에서 이러한 경향의 신학을 총칭하는 용어로서 '민중신학'(Minjung Theology)을 처음으로 사용하였다. Yong-bok Kim, Minjung theology: people as the subjects of history(Maryknoll, N.Y. : Orbis Books, 1983) 참조.

(18) 그때 수행했던 연구프로젝트 자료들과 그밖의 글들을 묶어 펴낸 것이 한국신학연구소 엮음, 《한국민중론》(한국신학연구소 1984)이다.

(19) 안병무, 〈예수와 민중―마가복음을 중심으로〉, 《21세기 민중신학―세계 신학자들, 안병무를 말하다》(삼인 2013), 109~112쪽. 〈마가복음〉에서 라오스가 쓰인 두 번은 7,6과 14,2다. 7,6; 14,2. 어떤 사본들(A, D, L, W, Θ, Ψ, f1.13, m, syh 등)에서는 11,32에도 나오지만 이는 모두 5세기 이후의 사본들로 후대에 첨가된 것들로 보인다. 다가와 겐조(田川建三), 김명식 옮김, 《원시그리스도교 연구》(서울: 사계절, 1983), 119쪽 참조. 한편 흥미롭게도 〈누가복음〉은 몇몇 구절에서 〈마가복음〉의 오클로스를 라오스로 바꾸고 있다. 〈마가복음〉 11,48→〈누가복음〉 19,48; 〈마가복음〉 11,30→〈누가복음〉 20,6; 〈마가복음〉 12,32→〈누가복음〉 20,19; 〈마가복음〉 12,37→〈누가복음〉 20,45. 이는 〈누가복음〉이 빈민보다는 부자 혹은 양민을 수신자 공동체로 삼고 있다는 사실과 부합한다.

(20) 앞에서 인용한 다가와 겐조의 《원시그리스도교 연구》는 이 책의 한글 번역판이다.

(21) 다가와 겐조, 《원시그리스도교 연구》, 119~120쪽과 299~304쪽 참조.

(22) 김진호, 《예수역사학―예수로 예수를 넘기 위하여》(다산글방 2000), 120쪽.

(23) 안병무의 오클로스 개념은 언제나 〈마가복음〉의 용법이 준한 것이어서 ‘마가적 오클로스’라고 표기하는 게 올바른 어법이겠지만, 이 글에서는 ‘마가적’이라는 부가어를 사용하지 않고 표기하겠다.

(24) 김진호 김영석 엮음, 《21세기 민중신학》, 57~90쪽.

(25) 다가와, 《원시그리스도교 연구》, 202~203쪽 참조.

(26) Roman Jakobson and Petr Bogatyrev, “Folklore as a Social Form of Creation”, Roman Jakobson, Selective Writings, vol. IV (The Hague: Mouton, 1966; 독일어 원본은 1929), p. 7.

(27) 〈한(恨)의 사제〉(1979), 〈한(恨)의 형상화와 그 신학적 성찰〉(1979), 〈소리의 내력〉(1979), 〈민담에 관한 탈신학적 고찰〉(1982), 〈민담의 신학―반신학〉 〈문화신학, 정치신학, 민중신학〉(1983) 등 민중의 구술적 언어에 주목하여 그것을 신학적으로 사유한 일련의 서남동의 글들이 쏟아져 나온 것은 1979년 이후 몇 년간이었다. 이 글들은 모두 그의 글 모음집인 《민중신학의 탐구》(한길사 1983)에 수록되어 있다. 그밖에 현영학의 글들인 〈한국 가면극 해석의 한 시도〉(1980), 〈한국 탈춤의 신학적 이해〉(1982), 〈민중신학과 한의 종교〉(1984), 〈병신춤〉(1986) 등도 이 무렵에 집중해서 쓰였다. 이 글들은 그의 글 모음집인 《예수의 탈춤―한국그리스도교의 사회윤리》(한국신학연구소 1997)에 수록되었다. 그밖에 서광선, 〈해방의 탈춤〉(1986)[이 글은 한국신학연구소 엮음, 《1980년대 한국 민중신학의 전개》(한국신학연구소 1990)에 수록]; 김용복, 〈민중의 사회전기와 신학〉(1984)[이 글은 그의 글 모음집인 《지구화시대 민중의 사회전기》(한국신학연구소 1998)에 수록] 서인석, 〈민담의 구조분석과 믿음의 이해〉 《기독교사상》 298(1983.4) 등도 이 무렵에 나온 민중의 이야기에 주목한 글들이다.

(28) 〈전달자와 해석자〉는 《현존》 101(1979.5)에 처음 실렸는데, 《역사 앞에 민중과 더불어》(한길사 1986)에 〈민중의 설교자〉라는 다른 제목으로 재수록되었다. 〈그리스도교와 민중언어〉는 《현존》 108 (1980. 1・2 합본)에 처음 실렸는데, 《역사 앞에 민중과 더불어》에는 〈그리스도교와 민중언어 1〉로 재수록되었다.

(29) Roman Jakobson and Petr Bogatyrev, “Folklore as a Social Form of Creation”, pp. 1~15.

(30) G. 타이센, 〈원시그리스도교의 예수 말씀 전승에 관한 문학사회학적 고찰〉, G. 타이센, 김명수 옮김, 《원시그리스도교에 대한 사회학적 연구》(대한기독교출판사, 1986), 105쪽.

(31) G. 타이센, 〈원시그리스도교의 예수 말씀 전승에 관한 문학사회학적 고찰〉, 118~133쪽 참조.

(32) Burke O. Long, “Resent Field Studies in Oral Literature and their Bearing on Old Testament Criticism”, Vetus Testamentum 26(1976), pp. 187~198. 버크 롱은, 아프리카의 구전 전승을 현지조사방법에 입각하여 연구한 피네간(R. Finnegan)에 의존해서 짧은 구전 단위에 의존했던 양식비평방법에 대해 비판적 문제제기를 하였다.

(33) 이 두 글은 김진호 김영석 엮음, 《21세기 민중신학》에 수록되어 있다. 여기서 〈마가복음에서 본 역사의 주체〉는 이 글이 처음 발표되었을 때의 제목인 〈민중신학―마가복음을 중심으로〉[《신학사상》 34(1981 가을)]라는 제목으로 수록되었다.

(34) 안병무가 참조한 유언비어에 관한 매체학적 연구는 원우현 엮음, 《유언비어론》(서울: 청람논단, 1982)을 참조하라. 한편 ‘유언비어’를 성서 전승 연구에 도입할 것을 제안한 선구적인 글로는 Ernest L. Abel, “TThe Psychology of Memory and Rumor Transmission and Their Bearing on Theories of Oral Transmission in Early Christianity”, The Journal of Religion 51/4(1971), pp. 270~281을 보라.

(35) 이러한 문제인식은 ‘인자’ 같은 예수 표상의 집단성에 관한 서구학계의 논의를 수용・재해석하는 데서 시작해서 그의 고유의 개념적 장치인 ‘주-객 이분법의 해체’ 명제에 이른다. 이 명제에 이르는 초기의 생각을 담은 글이 1981년에 발표된 〈마가복음에서 본 역사의 주체〉이고, 몇 년 후 대담집으로 출간된 《민중신학 이야기》(한국신학연구소 1987), 70~73쪽에서 보다 체계적으로 다루어진다. 이 논의가 다뤄진 대담집에 수록된 글은 〈민중의 책 성서〉인데, 그 대담 시기는 1986년 초로 추정된다. 대담은 질의자가 안병무가 이미 다른 데서 주-객 도식 비판을 하고 있다는 것을 전제로 하면서 보충설명을 요구하는 형식으로 구성된다. 대담의 정리자로 참여했던 최형묵의 증언에 의하면 그 전해인 1985년 무렵 안병무는 주-객 도식에 대한 비판의 말을 매우 자주했다. 한편 1984년에 출간된 〈예수사건의 전승모체〉에는 이 용어의 문제의식을 깊게 담겨 있지만 이 용어는 사용되지 않는다. 정리하자면 안병무가 예수를 그 주변의 대중들과 분리해서 해석하는 서구 학계의 예수연구의 방법론을 주-객 이분도식에 대한 문제인식으로 비판하게 된 것은 늦어도 1981년부터이고, 대략 1985년 무렵에는 이를 주-객 이분법의 해체 명제로 이야기하게 되었다고 할 수 있다.

(36) 웨스터연구소(Westar Institute)의 지원으로 1985년 로버트 펑크(Robert Funk)가 주도하여 시작된 예수세미나(Jesus Seminar)는 첫 번째 프로젝트로 예수 말씀의 진정성에 관한 연구를 수행했고, 그 결실로 The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus(Macmillan: Polebridge Press, 1993)이 발행되었는데, 네 가지 구술로 학자들의 투표한 것을 네 가지 색으로 표기한 성서를 만들어낸 작업과정과 결과물은 전문연구자들과 시민사회에 커다란 반향을 불러일으켰다. 하지만 이 작업은 그 참신성에도 불구하고 순정체 예수에 집착했던 역사비평학의 가정에서 한치도 벗어나지 못한 것이다.

(37) 이러한 논점의 연장선상에서 나는, 역사의 예수 문제는 순정체 예수를 찾으려는 작업이 아니라 예수와 그 주변의 대중이 함께 일으킨 (원)사건, 그리고 그 (원)사건을 시공간을 달리하여 전승하면서 벌어지는 사건의 계보를 통해서 다뤄질 수 있음을 주장해다. 즉 사건론으로서의 역사의 예수 논점을 민중신학적 예수연구의 인식론적 틀로 제기한 것이다. 김진호, 〈안병무의 예수역사학―사건과 민중 개념을 중심으로〉, 《예수역사학―예수로 예수를 넘기 위하여》, 81~94쪽.

(38) 타이센, 〈원시그리스도교의 예수 말씀 전승에 관한 문학사회학적 고찰〉 참조.

(39) 〈마가복음에서 본 역사의 주체〉(1981)에서 안병무는 〈마가복음〉 텍스트 속의 오클로스와 역사의 예수 주변의 오클로스, 이 양자를 엮는 사유의 근거로서 ‘경험의 유사성이 기억의 유사성을 낳는다’는 생각을 적용시킨다.

(40) 한나 아렌트, 《전체주의의 기원》, 532~533쪽.

(41) 내적 국경이라는 개념은 독일의 관념론적 철학자인 피히테(Johann Gottlieb Fichte)의 용어를 탈식민주의적 관점으로 재해석한 강상중의 용어를 빌어온 것이다. 강상중, 〈보론: 내적 국경과 래디컬 데모크라시〉, 《오리엔탈리즘을 넘어서》, 205~222쪽 참조.

(42) 박기순, 〈포스트 알튀세르주의자들(3)―자크 랑시에르〉, 《월간 좌파》 34(2016.2), 139~140쪽; 류동인, 〈랑시에르 정치와 치안, 그리고 예술〉(https://www.facebook.com/geleuzeguattari/posts/585596251544727).

(43) 안병무는 오클로스가 ‘최초 구술자’이고 다른 시공간 속으로 전승시킨 ‘전달자’이며 최초의 복음서로서의 구술문학(〈마가복음〉)의 ‘생산자’라고 본다. 즉 〈마가복음〉은 이야기 불능자인 오클로스가 이야기의 주체가 된 메시아적 사건의 산물이다.

(44) 한나 아렌트가 국적 없는 이들, 인간의 기본적 권리를 누릴 수 없고 학살의 위협 아래 놓인 이들의 권리를 인권으로 보는 것에 대하여, 랑시에르는 이것은 결국 인권을 국민의 권리의 부속물로 보게 하며 그 바깥의 정치를 현실 세계 안에서 상상하지 못하게 한다는 점에서 아감벤의 종말론적 관점과 계보학적 연관성이 있다는 비판을 가한다. 그런데 그는 현존하는 정치공동체(국민국가)를 재구조화하는 ‘치안’(police)과 구별되는, 자유롭고 평등한 정치공동체를 상상할 수 있는 것으로 간주한다. 그런 점에서 그는 민주주의 정치를 종말론적이지 않은 것으로 가정하고 있다. 진태원, 〈무정부주의적 시민성―한나 아렌트, 자크 랑시에르, 에티엔 발리바르〉, 《서강인문논총》 37(2013.8), 75쪽. 한데 이에 대해 안병무의 종말론적 문제의식은 모든 정치공동체는 배제를 내재하고 있다는 점에서 그것을 끊임없이 부정하면서 현존 가능성을 추구한다.

(45) 김창엽, 〈무능력과 배제―질병으로 경계 만들기〉, 《당대비평》 23(2003 가을) 참조.

(46) 프란츠 파농, 《대지의 저주받은 사람들》(그린비 2010), 320쪽.

(47) 주28) 참조.

(48) 한에 관한 개념사적 연구인 김진, 〈한의 희망철학적 해석〉, 《철학》 78(2004 겨울) 참조. 서남동의 죄에 대하여는 그의 글 〈민중신학의 성서적 전거〉, 《민중신학의 탐구》(한길사 1983), 243쪽.

(49) 김진호, 〈오클로스와 비참의 현상학〉, 《21세기 민중신학. 세계 신학자들, 안병무를 말하다》(삼인, 2013)에서.

(50) 서남동, 〈한의 사제〉, 《민중신학의 탐구》, 44쪽.

(51) 안병무, 〈신학수상: 예수와 민중〉, 《신학사상》 50(1985 가을), 643~653쪽. 이 글은 그 전 해인 1984년 말 태국 치앙마이에서 열린 ‘아시아 그리스도론 워크숍’에서 발표한 “Jesus and People”을 옮긴 것이다. 이러한 안병무의 민중 메시아론적 해석은 1979년에 쓴 〈예수와 오클로스〉에서부터 본격화되기 시작하여 1984년 발표된 〈예수사건의 전승모체〉에서 절정에 달한다.

(52) 안병무 초기 신학을 표상하는 키워드의 하나는 그가 펴낸 1인 잡지의 제목처럼 ‘야성’, 고독한 광야의 외침이다. 하지만 안병무와 서남동을 포함한 민중신학자들이 공히 민중의 소리에 경청하던 1970년대 말에 이르면 그의 핵심 키워드의 하나가 ‘증언’이 된다. 그는 더 이상 스스로를 ‘선각자’로 자리매김하는 것이 아니라 이미 존재해 왔으나 무감각해서 듣지 못했던 민중의 소리를 듣고 시민사회를 향해 ‘증언하는 자’로 고백한다.

(53) 여기서 ‘민담’은 좁은 의미의 민담을 뜻하는 Volksmärchen/folktale 뿐 아니라 신화(myth)와 전설(legend)을 포함한 대중설화(Volksüberlieferungen/Folk traditions)를 뜻한다.

(54) 이 두 글은 안병무의 말년의 글들을 모아놓은 《그래도 다시 낙원에로 환원시키지 않았다》(한국신학연구소 1995), 22~31쪽과 46~56쪽에 수록되었는데, 앞의 처음 발표된 것은 《살림》 52(1993.03)이고, 뒤의 것은 《살림》 53(1993.04)에서 처음 발표되었다.

(55) 송영창, 〈간주관성에서 절대적 타자성으로―사르트르, 레비나스, 데리다에 관해서〉, 287쪽; 이상철, 《탈경계의 신학》(동연 2012), 17~25쪽.